「自分は仕事ができない人間なんだ」「自分は役立たずなのではないか」

周りの人と比べて仕事ができないと感じ、落ち込んではいませんか?しかし、それはただの思い込みかもしれません。では、自分の能力を発揮できるようにするにはどうしたら良いのでしょうか。

この記事では、仕事ができないと思い込んでしまう原因と改善策について解説しています。この記事を読めば、仕事のやり方を見直し、前向きに仕事に取り組む方法が見つかるはずです。ぜひ最後までお読みください。

目次

自分は仕事ができない人だと思ってしまう原因

はじめに、自分は仕事ができないと思ってしまう原因を解説していきます。

周りの人と比べている

多くの人が陥りやすい落とし穴が、周囲の人との比較です。他人と自分を比べることで、自己評価を下げてしまうのです。なぜなら比較することで自分の能力や成果に対する満足感が薄れてしまうからです。

たとえば、自分なりに成果を出していても、同僚や同期がそれ以上の成果を出していると、自分の努力を正当に評価できなくなってしまいます。このような他人との比較が続くと、徐々に劣等感が芽生え、「自分は仕事ができない」という思い込みにつながってしまうのです。

完璧でなければならないと思っている

完璧主義の人は、実際には十分な成果を上げていても、完璧な水準に達していないと自分は仕事ができないと感じてしまうのです。

たとえば、70点程度の出来栄えで上司や同僚に評価を仰ぐことができず、初めから100点満点を目指してしまいます。その結果、納期に間に合わなくなったり、必要以上に時間をかけてしまったりすることがあります。

このようなことが続くと、自分は仕事ができないと思うようになるのです。

段取りよくできない

段取りが悪いと仕事の進行が遅くなり、抜け漏れが生じやすくなります。たとえば、締切直前まで仕事を終わらせられず、結果としてミスが発生しやすくなったり、時間に追われることで、丁寧な仕事ができなくなったりする可能性が高くなるのです。

その結果、仕事の成果が出せずに自分は仕事ができないと思うようになってしまいます。

仕事が溜まってしまう

仕事が溜まってしまうことも、自分を仕事ができないと感じさせる大きな要因です。自分のところで仕事が滞ってしまうと、周りにも迷惑がかかってしまいます。このため、自分の仕事のできなさを痛感するのです。

また、未処理のタスクが増えると、締切ギリギリでの対応を強いられ、ミスも増えがちです。事前の準備ができないため、会議などでの発言の的確さも欠けてしまいます。

これらの状況が積み重なっていくと、自分は仕事ができないという思いが強くなっていくのです。

仕事ができないと思うのは能力だけの問題ではない場合もある

仕事ができないと思ってしまう原因が個人の能力だけの問題ではない場合もあります。詳しく見ていきましょう。

仕事量が多すぎる

やることが多すぎて能力を発揮できていないことがあります。時間の余裕がなくなり、一つの仕事に集中することができません。ストレスや疲れから判断力が低下し、重要なタスクを見逃してしまうこともあります。

実際には能力を持っているにもかかわらず、自分は仕事ができないと思い込んでしまうのです。すでに多くの仕事を抱えているのに頼まれたら断ることができない人は、断る勇気を持ち、仕事量を調整することが必要です。

経験不足

新しい職場や役割に就いたばかりの場合、仕事をスムーズに進められないのは当然のことです。 経験を重ねていくことで、最適な仕事のやり方が身についていくもの。経験を積めばできるようになるところを、能力がないと勘違いしているのです。

仕事に慣れるまでの期間は、一般的に3〜6ヶ月程度と言われています。ただし、この期間は個人差や職種、職場環境によっても大きく異なります。

入社や異動をしたばかりのときは、早く仕事を覚えたい気持ちが強く、うまくいかないことで焦ってしまうことも少なくありません。そこで諦めず、積極的に学ぶ姿勢を持って取り組んでいけばできるようになっていきます。

仕事を要領よくこなせるようになる方法

仕事を要領よくこなせるようになれば、仕事ができないと感じることが少なくなります。ここでは、以下の5つについて解説していきます。

- 手順書を作ってタスク管理を徹底する

- ステータスを明確にする

- タスクを完了させるまでの距離感をつかんでおく

- やらないという選択をする

- デスク周りが整頓されている状態を保つ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

手順書を作ってタスク管理を徹底する

仕事を効率的に進めるための基本は、手順書を作成することです。手順書とは、すべてのタスクの手順を詳細に書き出したもののことです。これを作成することで、仕事の全体像や抱えている仕事量が明確になり、さまざまなメリットが生まれます。

手順書を作ることで、自分が抱えている仕事量が可視化されます。これにより、「これ以上は無理だ」と判断する基準がわかり、多すぎる仕事を断りやすくなります。また、段取りよく仕事を進められるようになり、スケジュール管理能力も向上します。

では、手順書の作り方(5ステップ)を説明していきます。

1.すべてのタスクを書き出す

自分が抱えているタスクをすべて書き出します。やらなければならないこと(=タスク)を言語化することで安心感が生まれます。

2.タスクの手順を書く

書き出したタスクを終わらせる手順を加えます。正しい手順かどうか分からなくても、自分なりに完了までの道筋をつくります。間違えていたら、そのときに修正すればよいのです。手順を書くことで、仕事の全体像が見えてきます。

3.誰がやるべきかを明確にする

書き出した手順を誰がやる作業なのかを明確にします。自分が進める段階なのか、他の誰かが進める段階なのかをはっきりさせると、自分のやるべきことが明らかになります。

4.仮の締め切りを設定する

タスク全体の締め切りだけでなく、すべての手順にも締め切りを設定します。まずは自分なりの日付を入れておき、違うとわかったときに修正していけば大丈夫です。

5.最初の手順に注目する

これまで書き出したすべての手順を見ると意識が散漫になります。そこで、最初の手順だけが見えるようにします。これで手順書が完成しました。

ステータスを明確にする

仕事はチームで行うものです。サッカーでパスをしながらゴールまでつないでいくのと同じです。サッカーはチームで1つのボールを扱いますが、仕事は同時に10や20ものボールが動く状態です。チーム総出でパス回しをしなければなりません。

Aという仕事は、今、誰がボールを持っているのかを明確にすることが大切です。これがステータスを明確にするということです。

責任感が強い人は自分でボールを持ち続けてしまう傾向があります。しかし、それは結果的に周りに迷惑がかかります。サッカーで一人でドリブルして進もうとしても、相手にボールを取られてゴールまで辿り着けないのと同じです。

仕事でパスを出すのは責任転嫁のように感じるかもしれませんが、それが仕事というものです。自分で抱えすぎるよりも、多くのパスを出すことを心がけましょう。

タスクを完了させるまでの距離感をつかんでおく

仕事の難易度は、やってみないと分からないことが多いものです。早いうちに仕事完了までの距離感をつかんでおかないと、締め切り間近になって大変な思いをすることになります。

たくさんのタスクを抱えているときは、それぞれのタスクに少しずつ着手することが大切です。自分でやってみることで、仕事の大きさや難易度がわかります。仕事はレベル別に並んでいるわけではないので、後回しにせず、少しでもやっておくことが大切です。

やらないという選択をする

仕事量が多すぎる場合は「できない」と断る必要があります。しかし、仕事量というものはあいまいなので、はっきりと断ることが難しいことが少なくありません。コップに水が溢れるほど入っていたら、もう入らないとわかりますが、仕事量は外から分かりにくいのです。

しかし、先に紹介した手順書を作ると、 自分が抱えている仕事のボリュームが可視化できるので、「これ以上は無理です」と自信を持って断ることができます。常識的に考えて無理だと思えれば、抵抗なく断ることができるようになります。

デスク周りが整頓されている状態を保つ

デスク周りが整頓されていると、仕事の効率が良くなります。そう言われると、「片付けなくては」と思い、掃除をするものの、しばらく経つと元通りになっていることは少なくありません。

科学的根拠はないものの、「頭の中」と「ものの整理度合い」は連動しているといわれます。頭の中で仕事の整理ができていれば、デスク周りも自然と整っていくのです。つまり、デスク周りが散らかっているときは、頭の中もごちゃごちゃしているということです。

デスク周りを片付けようと思ったら、まずは頭の中を整理してみましょう。先に紹介した手順書をつくって頭の中をスッキリさせると、必要なものと不要なものがみえてきます。デスク周りは頭の中を映す鏡だと思って、整頓されている状態を保つようにしましょう。

できないと思い込んでいるなら「やり方」を変えてみよう

自分は仕事ができないと思っている人は、能力の問題ではなく仕事のやり方を知らなかっただけということが少なくありません。正しいやり方を実践すれば、「できない」と思い悩むことをなくすことができます。

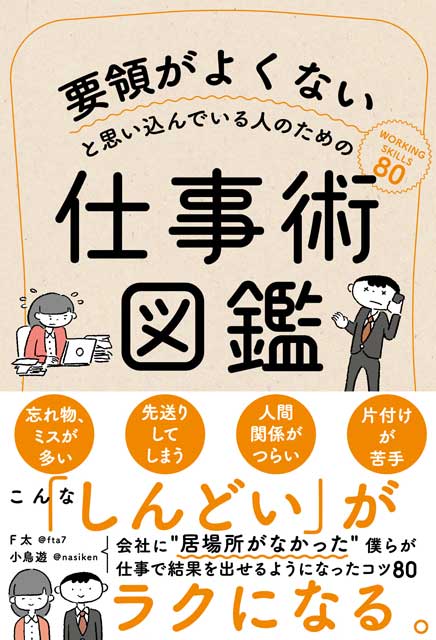

F太・小鳥遊著『要領がよくないと思い込んでいる人のための仕事術図鑑』では、この記事でも紹介した手順書の詳しい作り方や、手順書を使った仕事のやり方を詳しく解説しています。

ほとんどが1〜2ページで完結するものなので、気が向いたときに読み進めることができます。どれも確実に仕事生活をしやすくする方法です。ぜひこの本を読んで仕事のやり方をマスターし、仕事をこなせる人になってください。