ジョージア「世界は誰かの仕事でできている。」を生み出した名コピーライター、梅田悟司さん。著書の『「言葉にできる」は武器になる。』はシリーズ累計35万部を突破し、「名もなき家事」の名付け親としても知られる「言葉のプロ」です。

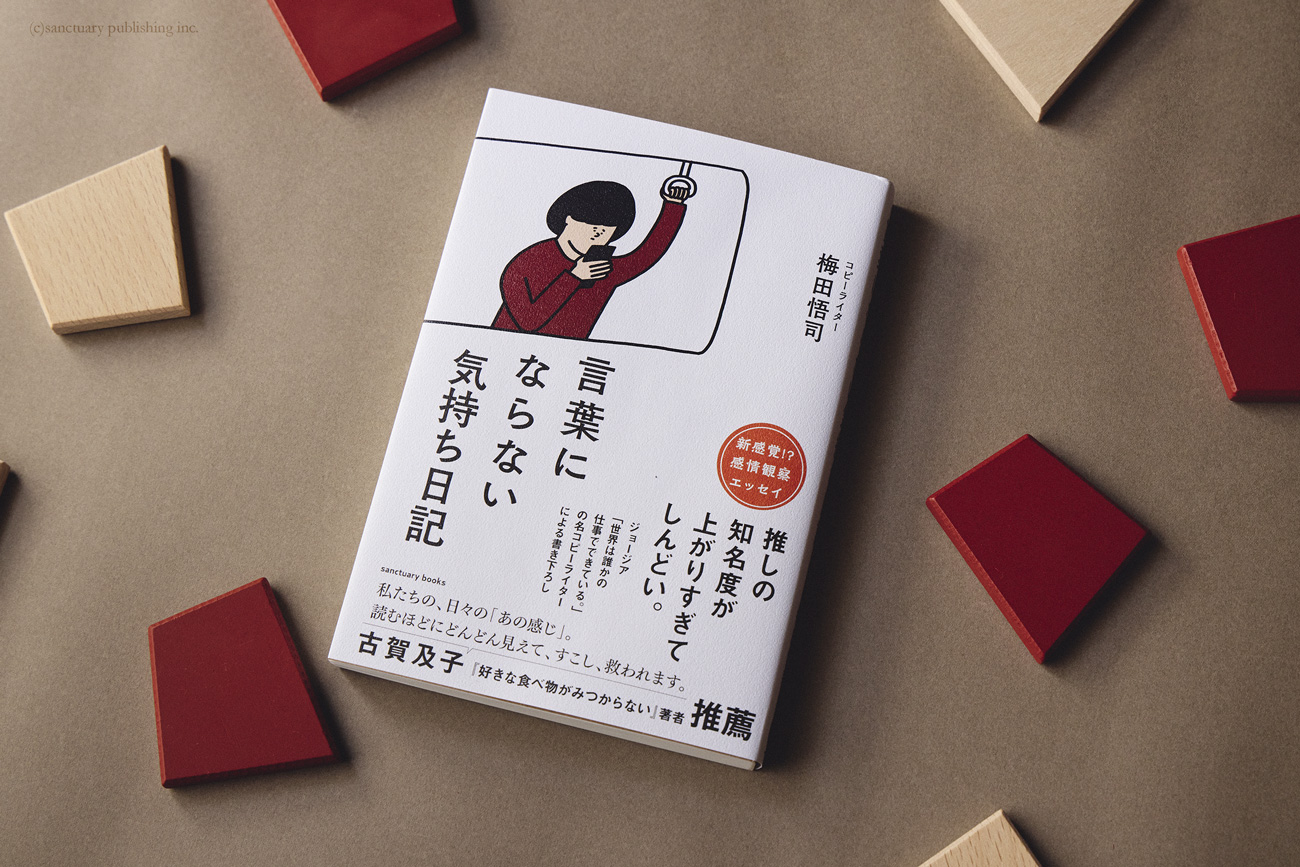

そんな梅田さんの最新作が、完全書き下ろしによるボリュームたっぷりのエッセイ集『言葉にならない気持ち日記』。

「言語化」のエキスパートが、「言葉にならない」とは、いったいどういうことなのか? 出版記念トークイベントでは、本書の狙いや制作過程、「言葉にならない気持ち」を見つけるためのプロセスなどを赤裸々に明かしてくれました。

目次

「言語化」のプロがすくい集めた「言語化できない」気持ちの数々

本書のきっかけは、「言葉にならないことが増えてません?」って思っていたことにあります。コロナがあったり、生成AIが爆売れしたり、夏暑すぎたり……いろんなことがありすぎて気持ちが追いついていかず、もやもやだけが取り残されていく。そこの部分をちゃんと言葉にしていこうよというのが、この本のテーマです。

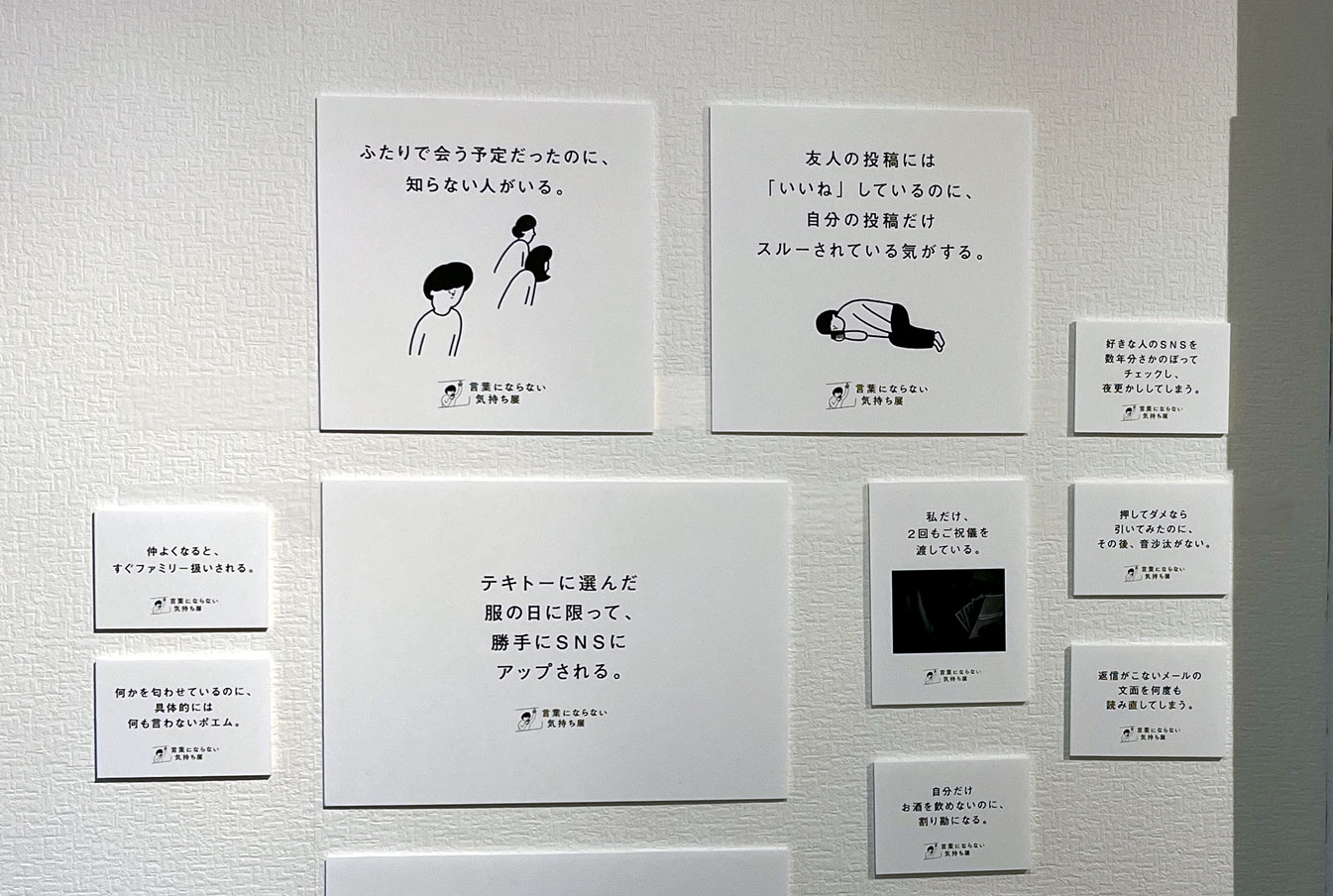

実際に掲載されている「ふたりで会う予定だったのに、知らない人がいる」とか、編集の吉田さんから強くリクエストされた「仲よくなると、すぐファミリー扱いされる」とか。怒ったり、キレ散らかしたりするわけでもない。笑い飛ばせればラクなんだろうけど、そこまででもなくて、だからこそ心に残るようなこと。

そういうものをまずは一つひとつ集めようというところから始まって、結局118個。やってみると、「こういう本って意外となかったな」と思いましたね。もちろん、小説やエッセイにはこういう要素やシチュエーションが組み込まれているのですが、でも、これだけを取り出してちゃんと解説する本ってあんまりなかったんじゃないか、と。

本書ができるまで、怒涛の執筆スケジュール

ここからは、この書籍がどうやってできたのかをお話しします。まず、7月24日に吉田さんから連絡をもらい、その1カ月後の9月2日にZoomで初回打ち合わせ。

僕はもともと、言語化の方法を体系化すること、よくある魚の話で言うと「魚の釣り方を教える」ことに興味があるタイプですが、今回の企画はそうじゃなくて「魚を全部与える」という話で。それはおもしろいですね、と。

企画はまだ本決まりではありませんでしたが、「こんな感じかな?」というのを示すべく1カ月後にはテスト原稿を上げました。「私だけ2回もご祝儀を渡している」「こんなに服があるのに着たい服がない」「育児本の内容をまったく育児に活かせない」「名前を慣れない発音で呼ばれ続ける」の4本。

例えば、「慣れない発音で呼ばれ続ける」は、僕は子どもの頃から「梅田」「梅ちゃん」って呼ばれてきたんですけど、ある日、「うめだ」ではなく「うめだ」と呼ぶ人が現れた。「ちょっとアクセント違うんですけど」って訂正するのもおかしいし、なんかこう、受け入れざるを得ない……という心のもやもやが滔々と書いてあるわけです。

企画書と一緒にこれらのテスト原稿を会議に出してもらって、10月24日、サンクチュアリ出版さんの中で決定が出ました。実は、決まる前から先にネタは集め始めていて。Googleスプレッドシートを使ってカテゴリーごとにバーっと挙げていき、途中、分け方を変更したりしながら、140のネタの中から絞り込んでいきました。

そこから今日までの日々は、苦節の「得も言えぬ時間」でしたね(笑)。正月も挟みつつ、3週間おきにずっと原稿を上げ続ける日々。単純計算すると、1日2本。最初は、僕も新鮮な気持ちなんで「書くぞ!」と意気込んでいましたが、徐々にペースも落ち、「これ、けっこうキツいぞ」って言いながら書いていった。

ここまで3カ月……脅異的なスピードと量だったと思います。そして、書いたら終わりじゃない。これは僕の悪い癖なのですが、自分で書いて納得してお渡ししているはずなのに、ものすごい量の赤字(修正)を出しちゃうんです。「もっとこうしたほうがいいよな」とか思って、書き直す。

とにかく赤字入れまくったんですが、「梅田さんの赤字は多いんですけど、指示が分かりやすいんでまだマシです」って言われました(笑)。

普通はこのゲラの確認を2 回やって、最後は「一応見せますけど、確認だけです。絶対に直せないですよ」という「念校」になるのですが……みなさんもうお気づきの通り、3回目の赤字がものすごく多くて。300カ所。

最後の3回目はもう「この修正は直したら確認はできません」ってことだったんで、吉田さんに電話して「もうあとは託します。僕の修正を必ず直してくださいね」って圧かけて(笑)。

……と、こんな感じでできあがったのが、今、みなさんのお手元にある『言葉にならない気持ち日記』です。こういう具体的なスケジュールってあまり聞く機会もないですよね。

僕の感想はすごいシンプルなもので、これは言葉にできます。「書き下ろしでこのスケジュールは地獄」。以上(笑)。でもそれが凝縮されてこの形になったので、よかったなとも思いますね。

「言葉にならない気持ち」の見つけ方

① 状況を区別して、解像度を上げる

ここからは、「言葉にならない気持ち」をどうやって見つけるか、というお話をしていきましょう。まずは、状況を区別します。本書でも章分けがされていますが、「家族」「子育て」「生活」「お店」のように、状況ごとに分けるんです。

例えば、今日の僕は家を出て、電車に乗って、人とミーティングして。その後、この東大前駅の近くにカフェがないことを知ってるんで、 少し手前の水道橋で降りてカフェを探したのですが……東方神起のコンサートがあったみたいでむちゃくちゃ混んでて、結局カフェには入れなかった(笑)。それでまぁ、しょぼくれて東大前に来たんですけど。

日常ってすごい複雑で、この中から1個1個の感情を見つけていくのってほぼ無理です。今日で言うと、「東方神起ってすごいんだな」っていう感情しか生まれない(笑)。

なので、状況を区分する、細かく考えていくことが大切なんです。「暮らし」「職場」「お店」「友人・家族」のように分けてあげると、まずは「ここをちゃんと見よう」って決まる。

例えば、1日24時間、「お店」のことだけを考えてみる。今日だったら、コンビニに入って、Suicaで払いたいんだけど、残高がなくてチャージしなきゃいけない。でも、チャージって15秒ぐらいかかるので、 なんか後ろのお兄さんにちょっと怖い顔されたな……とか。

東方神起のせいでカフェ難民になった顛末も、「お店」というカテゴリーで分けてあると克明に思い出せるんですね。注目すべき対象が定まり、発見する機会がものすごく増えます。

② 目を閉じて、24時間を振り返る

「目を閉じて24時間を振り返る」のもおすすめです。漫然とではなく、「お店」と決めたら、お店のことだけを思い出す。そうすると、「あ、今日はこことあそこに行ったな。最初のとこではこういうことがあったな。前回行ったときには……」と、思い出すべき範囲が狭い分、めちゃくちゃ思い出せる。

言葉にすることが言語化なのですが、実は「発見する」とか「再発見する」ことこそが言語化なんです。「確かにああいうことがあったな」って思い出して、自分で再確認していく作業。その発見を言葉にすることが言語化の本質だと思います。

③ 1秒のイラつきをつかみ取る

「アイツのあれにめちゃくちゃムカついた」みたいなことは忘れないけど、あまりにも一瞬すぎて忘れちゃうイラつきってあると思うんです。

例えば、僕が昔住んでいた家のお風呂のドアが手前引きだったんです。「なんだこれ、建築士のバカ野郎!!」と怒るわけではないんだけど、「なんか使いづらいな」という1秒。

次に住んだ家は引き戸で「よかった」と思ったんですが、取手も中に入っちゃうタイプだった。でも、その使いづらさもいつしか受け入れちゃって、忘れちゃうんですよね。適応しちゃうと、その1秒のことも思い出せなくなるし、発見できなくなる。

だから、毎日抱えているそうした小さい感情みたいなものをちゃんと見ようとするだけで、言語化のプロセスはかなり進むと思います。

本書の販促コピーにもありますが、「まあいいんだけど……」ですよね。「まあいいんだけど……」って言ってる時点でよくないから(笑)。人でも「いやあの人さ、いい人なんだけどね……」って言うけど、「いい人なんだけど、じゃあ何なの」っていう、そこの部分。

④大きな感情と小さな感情

僕は、人間には「大きな感情」と「小さな感情」があると思っています。「めっちゃうれしかったです」「世界でいちばん幸せでした」みたいな、大きな感情のほうが重要そうな気がしますが、時間が経つとそういう感情って意外と忘れちゃっている。

むしろ「まあいいんだけど……」みたいな小さい感情のほうが、ずっと残っていたりするんですね。なので、この「小さな感情」を見つけよう、再確認しようとする作業は言語化にとってとても重要なんじゃないかと思っています。

⑤見過ごしてしまうような小さな感情に気づき、わざわざ言葉にしてみる

生成AIがこれだけ普及している今だからこそ、「AIもこんなことわざわざ言葉にしないだろう」みたいなことを見つけて、わざわざ言葉にすることが、やはり重要だと思うんです。別に誰に頼まれてもいないし、「言葉にしたところで、世界は何も変わらないだろう」みたいなものに、あえて言葉を与えること。

わざわざ言葉にしようと思わなければ、発見もできません。なので、この「わざわざ言葉にする」ことのある種のおかしみ、おもしろみみたいなものが、この本を通じてみなさんに感じていただけるといいなと思っています。

⑥やさしさを爆発させながら「発見して、認めてあげる」

今はやさしさの価値が目減りしています。やさしさなんかよりも、「影響力が大きいほうがいい」とか「わかりやすいほうがいい」みたいな時代ですよね。

「AとB、どっちなの」「僕はA。私はB」という論争が巻き起こると、必ず分断が起きます。でも、もっとこう、AでもBでもない……グレーの部分があるはずなんです。でも、グレーって、「黒寄り60%のグレー」「白寄り30%のグレー」のような言葉にしようとはみんな思わない。

だから、やさしさを爆発させながら、グレーの部分のグラデーションを全部言葉にしていくっていうのが、僕はすごい好きだし、それをやっていくとかなり言語化力が上がっていくんじゃないかなと思っています。それは、 一つひとつの感情を「発見して、認めてあげる」ということですよね。

解決は不要。もやもやを受け入れるプロセスを認識する

本書を読んだ方からは、「あ、こんなこと思ってるの私だけじゃなかった、よかった」とか、「昔、誰かが何かに『傷ついた』って言ってたけど、それってこういうことだったのかなとわかった」などの感想をいただいています。

言葉という形を与えることによって、誰かの発見につながるようなものにできた。コピーライターとして今までやってきたことが、社会に繋がっているんじゃないかと思えました。

お読みいただければとわかると思うんですけど、本書は投げっぱなし、解決はありません。でも、不思議なことに「ああ、すっきりした」ってなるはずです。

「あ、自分もこう思ってた」という気持ちと、もうひとつ、「ああ、こんなことを思ってる自分、めちゃくちゃ性格悪いなと思ってたけど、これって自分だけじゃないんだ、よかった」っていう救いがある。

「解決はない」と言いましたが、実は、解決って自分でできるんですよ。「うめだ」の件も、「梅ちゃんって呼んでよ」って言えばいいのでは? ということではないんです。そのもやもやをどうやって受け入れていくのかというプロセスを認識できると、それだけで自己解決できちゃいますから。