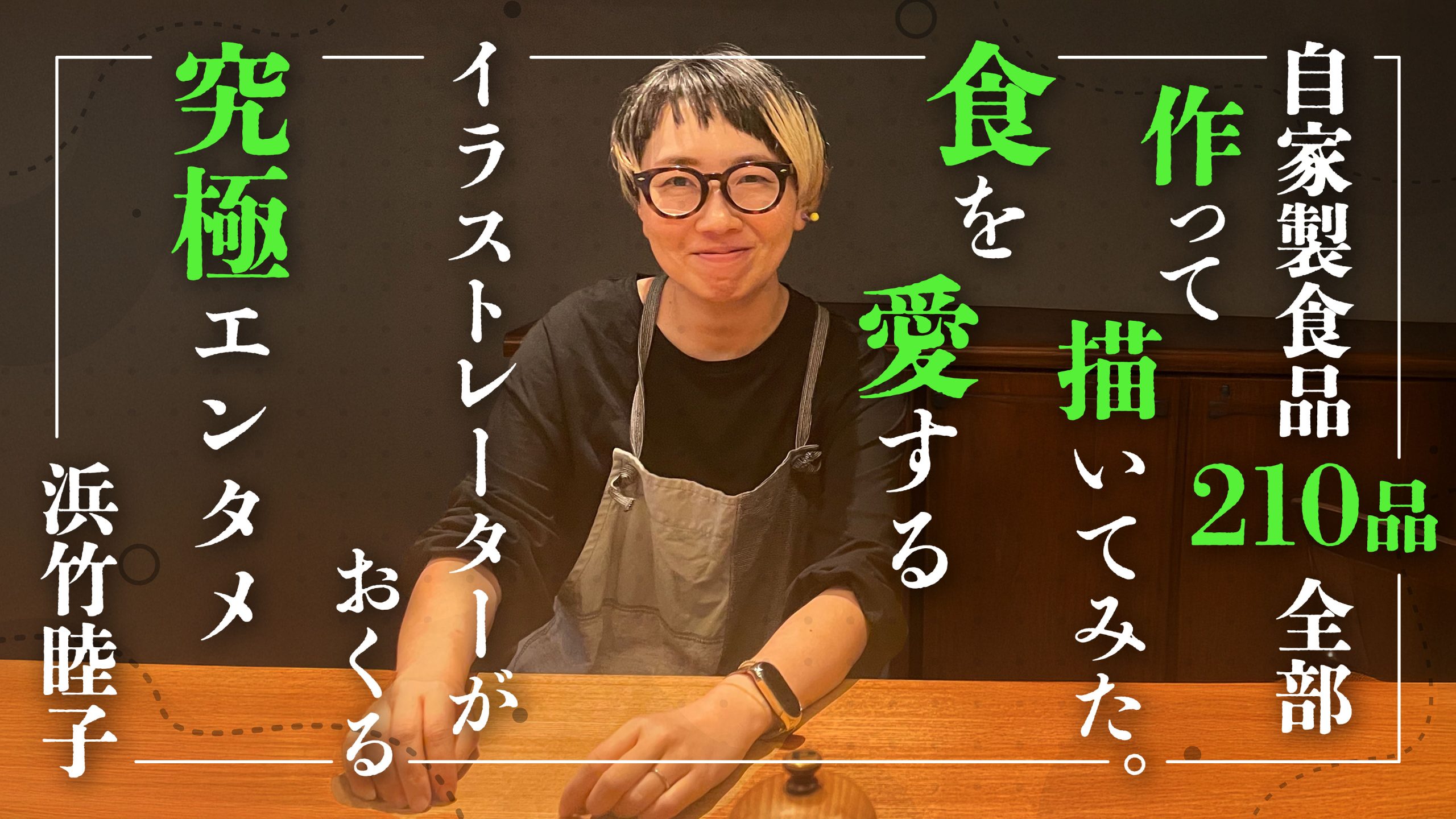

調味料に始まり、ハムやかまぼこ、豆腐、ヨーグルト、麺まで……。イラストレーターの浜竹睦子さん著『自家製はエンタメだ。』(サンクチュアリ出版)は、なんと210品もの自家製食品の作り方をイラストで紹介した本。その“食”への飽くなき探究心はいったいどこから来るのか、浜竹さんご本人にインタビューしました。「自家製」のイメージがガラッと変わるかも!?

この記事は書籍『 自家製はエンタメだ。 』の関連コラムです。

自分でとことん実践! 成功も失敗もエンタメ

とっても豪華な本ですね! フルカラーのイラストはどれもおいしそうだし、コデックス装(本が180度開く製本方法)で見やすいし……。

ありがとうございます。コデックス装にすることは企画の段階から決まっていたんです。イラストを大きく見せられて、かつ、本を開きながら調理もできるということで。

なるほど。本で紹介されている自家製食品は、浜竹さんが実際に作ってみたものなんですよね?

はい、そうです。まず、本に載せたい食品をリスト化して、実際に作るスケジュールを出版日から逆算して計画していきました。季節によっては「食材が手に入らない」「作るのに適さない」という場合があるので、いつ何を作るかを可視化しておく必要があって。私はそういう作業が好きなので、編集者さんに代わって全部自分でやっちゃいました(笑)。

すごい! 今回初めて作ってみて、楽しかったものはありますか?

バターかな。いろんな種類のバターを作ったんですが、全部おいしかったです。

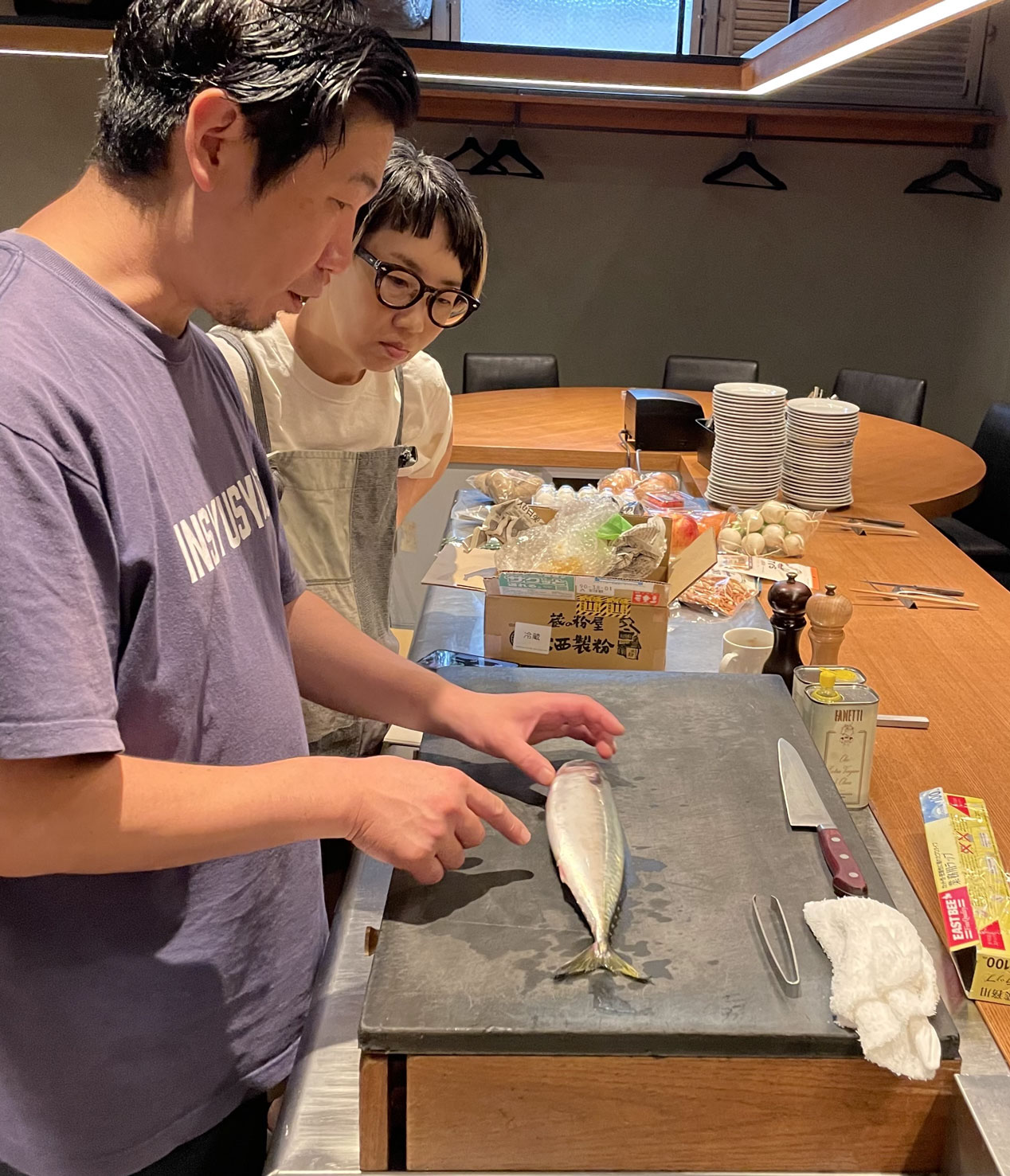

「こんなに簡単なんだ!」とビックリしたのは、しめ鯖ですね。砂糖・塩・酢に順番につけて待つだけなんです。通常のレシピ本だと調味料は「◯g」「魚の分量の○%」など記載があると思いますが、鯖のサイズや状態によってまちまちだそうで。

監修をしてくれた友人の川瀬一馬さん(Yorgoオーナーシェフ)に「何gくらい?」と聞いたら、「そんなの、自分がおいしいと感じる量が適量だよ!」と怒られたりして(笑)、この本では「適量」と書いています。

たくあんは失敗しましたね。原稿を早く書きたかったので、9月に大根を干してみたんですが、まだ外が暑くてだんだん腐ってきてしまって……。10月後半に干し直しました。

あとは中華麺と練り物。とくに練り物はどれも難しかったです。私の家にあるすり鉢が小さいせいか、ものすごくたくさん練らないといい塩梅にならなくて。かまぼこを作っているところをインスタのストーリーズにアップしたら、川瀬さんから「もっとしっかり練って」「もっとしっかり味つけして」と言われました(笑)。

▼川瀬シェフによる、しめ鯖レクチャー

いろんな失敗をしましたけど、それはそれで楽しかったですし、実際に作って描くことで新しい発見もありました。漬物はだいたい「塩でもむ」→「しぼって脱水する」→「味をつける」の順だったり、ハムとコンビーフ、お味噌とコチュジャンの作り方がそれぞれ似ていたり。意外な共通点が見つかっておもしろかったです。

まさに『自家製はエンタメだ。』ですね。自家製というと「丁寧な暮らし」感が強くてちょっとハードルが高かったんですが、この本からは浜竹さんが「自家製をエンタメとして楽しむ」スタンスが伝わってきて、純粋にワクワクしました。

「家でお味噌を作ってます」とか言うと、「すてきですね」「丁寧な暮らしをされているんですね」と言われることも多いですが、「そういうつもりはないんだけどなぁ」といつも思います。やってみると仕込みも簡単だし、お味噌のようにほったらかしでできるものもあるし。私は理系脳なので、科学実験のような楽しさも感じています。

「この食品が何からできているか」「どんな手順で作られているか」もわかるので、子どもの食育にもいいなと思いました。この本のなかで、お子さんと一緒に作ったものはありますか?

待ち時間のあるものが多かったので、ほとんど自分で作りましたが、豆腐やうどんは手伝ってもらったかな。小学生の息子は最近料理に興味をもち始めていて、出汁の香りから材料を当てたりしています(笑)。子どもと一緒に作るなら、最初は塩やマヨネーズ、バターあたりがよさそうですね。

コロナ禍を乗り切るために始めた「エンタメごはん」

大きなきっかけはコロナ禍です。家族3人、24時間ずっと家にいて、ごはんを3食作らなきゃいけない。そうなったときに「1食はおもしろいことをしよう」と思い立って、うどんを手作りしたり、近所のお店を真似して焼き鳥屋さんごっこをしたり、ファミレス料理を作ってメニュー表やエプロンまで用意したりしていたんです。友人たちには「コロナ禍をいちばん楽しんでる人」とか言われて(笑)。

すごい(笑)。大変な状況をエンタメに変えて楽しんでいたんですね。

そういうことを続けていると、スーパーや飲食店に行くたびに「これ作れそうだな」「家で作るにはどうすればいいんだろう」と考える癖がついてきて、それがどんどん発展していった感じです。最初に作ったいわゆる自家製の食品は、お味噌でしたね。

いえ、実家にいたころはほとんどしたことがなくて、ひとり暮らしをしたり結婚したりして徐々に作るようになった程度でした。ただ、食べることは好きだったので、行っておいしかった飲食店のイラストレポートをインスタにアップする、というのをコロナ前にやっていたんです。

そしたら飲食店の方々から声をかけてもらうことが増えて、いろんな食のプロと仲良くなりました。「おいしいものを作っている人=おもしろい人」ということもわかってきて、そういう人たちの話を聞いているうちに、自分もやってみたいという気持ちが湧いてきて。「自分で作ったものがおいしい」という楽しい体験が増えていくにつれて、自然とハマっていきましたね。

きっかけは、私がイラストを担当させていただいた『食の選び方大全』(あるとむ著/サンクチュアリ出版)の取材で、編集の大川美帆さんと一緒に宮崎県へ行ったときのこと。

取材先の農園でかぼちゃを見たとき、私はかぼちゃを栽培したことがあるので「これが雄花でこれが雌花ですね」と何気なく言ったら、大川さんに「なんで知ってるんですか!?」と驚かれたんです。ほかにも「しいたけを栽培した」「○○を作った」と話すたびに驚いていて、どうやら大川さん、私のことをすごく料理のできない人だと思っていたみたいで。

それで私の自家製エピソードに興味をもってくれて、今回の本の企画が始まりました。食のプロではない私が食べ物の本を出していいのか、という不安はありましたが、そこはプロの方々に監修していただく形にして。

監修者のみなさんは、もともとお知り合いだったんですか?

そういう方もいらっしゃいます。たとえば川瀬さんは、インスタの飲食店レポートがきっかけで仲良くなって、いまではプライベートでもよく遊ぶ友人。洋食も和食もオールマイティーにできて、私のことも理解してくれているので、監修してくれたら心強いと思って最初に相談しました。

あとは、川瀬さんが紹介してくれた方とか、私が以前プライベートで取材させていただいた方とか。監修者同士がたまたま知り合いということも多くて、この本を機に地域をまたいだ「おいしいものネットワーク」ができました。

おいしいものネットワーク! いいですね。本では監修者のみなさんと浜竹さんのやりとりも描かれていますが、どの方も個性的でいい味が出ていました。

レシピ本は作り方がわかればいいという考えもあると思いますが、私は今回教えてくれた方々がすごくおもしろかったから、そのキャラクターが伝わるように描きたいと思ったんです。監修者が登場するページを先に描いたので、自分ひとりしか登場しないページを描くときは寂しかったです(笑)。

▼取材させていただいたYorgoの皆様と

自分の体験をイラストにする楽しさを知って

絵を描くことは子どもの頃からお好きだったんですか?

はい。うちは福岡県の神社で、おばあちゃんが巫女さんだったんですけど、両親が共働きだったので日中はおばあちゃんと二人でいることが多くて。私は家にあった包装紙の裏にずっと絵を描いて過ごしていました。

小学校の授業でイラスト入りの新聞を作ってからは、新聞作りに夢中に。授業が終わっても100号以上作り続けて、それでは飽き足らず家でも作って近所の電柱に勝手に貼っていました(笑)。その楽しかった記憶がずっと残っていたので、19歳のときに再び新聞を作り始めて、いろんな人に配るようになったんです。すると、おもしろい人たちがだんだん寄ってきて、そのうちイラストの仕事が来るようになりました。

まさに「好きが高じて」ですね。そこからイラストレーターに?

はい。フリーのイラストレーターとして、地元福岡でデパートの広告などを描いていました。その一方で現代アーティストとしても活動していて、キャンバスに絵を描いたりしていたんですが、どちらも同じ「絵を描くこと」なのにそれぞれの世界に住んでいる人が全然違うということがずっと不思議でした。

当時、鉄道会社のフリーペーパーの仕事で「毎月旅をして現地のお店について描く」という連載をやっていて、あるとき岡山県へ行くことに。ちょうど直島に地中美術館がオープンしたころだったので、直島にも寄ってみたんですが、そこで現代アーティストたちの素晴らしい作品を目の当たりにして思ったんです。「私には無理だ」って。それ以来、現代アートの活動はやめて、直島にボランティアに行くようになりました。そんななかで主人と出会い、結婚を機に福岡から岡山へ移住したんです。

イラストレーターの仕事は一度やめて、美術館に10年間勤めました。制作物の担当として編集の仕事をしたりしていましたね。

イラストレーターに復帰したきっかけは何だったのでしょう?

子どもが産まれたばかりのころ、家で時間をもてあましていたので、子育て日記を描いていたんです。それを毎日インスタで公開していたらフォロワーさんが増えていって、「やっぱり描くのは楽しいな」と思いました。その後、子育てしながら美術館に勤め続けるのは大変だと思い、美術館はやめてイラストレーターに復帰することを決意。美術館のレポートの仕事をしたり新聞作りを再開したりするうちに、いまに至ります。

「自分の体験をイラストにする」という浜竹さんのスタイルは、新聞作りや子育て日記が原点だったんですね。今回の本のほかに、サウナの本も出版されていますが、自家製食品やサウナ以外でハマっていることはありますか?

お酒が大好きで、日本酒の酒蔵に取材に行きました。ワイナリーにも行ってみたいし、焼酎はちょっと苦手なんですけど酒蔵を見たら好きになるかもしれない。実際に見てみないとわからないことを見て学んで、次はお酒のことも描きたいなと思っています。

なんでしょうね……。料理を食べてみておいしかったら、「なぜおいしいのか」「お店側はどう楽しんでほしいと思っているのか」を知りたくなって、作り手の気持ちを知れば知るほどそれを人にも伝えたくなっちゃう。サウナもお酒もそう。ただ、批評家にはなりたくなくて、自分が気づいた「好きなところ」をどうやって人に伝えるか考えるのが楽しいんだと思います。

今後、お酒以外にもいろんな体験イラストが期待できそうですね!

食やサウナについてももっと描きたいし、もしかしたら全然想像していないものに突然ハマる可能性もありますね。ちょっと前までは、まさか自分が自家製の本を描くなんて思ってもみなかったので、また「思ってもみないこと」にチャレンジする日が来るかもしれないと思うと、すごく楽しみです。

(取材・文/三橋温子)

浜竹睦子(はまたけ・むつこ)

福岡県生まれ、岡山県在住。美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。

食と酒、サウナをこよなく愛する。全国各地の食べ歩きや、「#むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。

著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社)、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社)がある。

WEB: https://hamatakemutsuko.com/

Instagram: @hamatakemutsuko

X: @HamatakeMutsuko

福岡県生まれ、岡山県在住。美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。

食と酒、サウナをこよなく愛する。全国各地の食べ歩きや、「#むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。

著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社)、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社)がある。

WEB: https://hamatakemutsuko.com/

Instagram: @hamatakemutsuko

X: @HamatakeMutsuko

この記事は書籍『 自家製はエンタメだ。 』の関連コラムです。

福岡県生まれ、岡山県在住。美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。 食と酒、サウナをこよなく愛する。全国各地の食べ歩きや、「#むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。 著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社)、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社)がある。 WEB: https://hamatakemutsuko.com/ Instagram: @hamatakemutsuko X: @HamatakeMutsuko

福岡県生まれ、岡山県在住。美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。

食と酒、サウナをこよなく愛する。全国各地の食べ歩きや、「#むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。

著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社)、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社)がある。

WEB:

福岡県生まれ、岡山県在住。美術館勤務を経て、フリーランスのイラストレーターに。

食と酒、サウナをこよなく愛する。全国各地の食べ歩きや、「#むつこの自主学習」と称した食の現場を取材したレポートなどをSNSで公開している。

著書に『偏愛サウナめぐり』(誠文堂新光社)、イラスト担当に『食の選び方大全』(サンクチュアリ出版)、『サウナ語辞典』(誠文堂新光社)がある。

WEB: