「また今日も何もできなかった」

「今日こそ頑張ろうと思ったのに、結局スマホをいじってしまった」

など、やる気が出ない時の対処法に悩んでいませんか?

この記事では、やる気が出ない原因から場面別の対処法、長期的にやる気を維持する習慣まで、すぐに実践できる方法をご紹介します。

仕事や日常生活でやる気が出ず悩んでいる方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

やる気が出ない原因とは?5つの代表的な理由

やる気が出ない原因は人それぞれですが、多くの場合は以下の5つに分類できます。自分がどのタイプに当てはまるのか確認してみましょう。

精神的な疲れ:プレッシャーやストレスが影響している

精神的な疲れは、やる気を奪う大きな原因です。仕事や人間関係でのプレッシャー、締め切りへの不安など、心が疲弊している状態では、新しいことに取り組む余裕がありません。

特に現代社会では、常に情報にさらされ、SNSでの比較や評価を気にする機会も増えています。こうした目に見えないストレスが蓄積すると、やる気を生み出せなくなってしまいます。

体の疲労:睡眠不足や栄養バランスの乱れ

体の疲労もやる気低下に直結します。質の良い睡眠が取れていなかったり、栄養バランスが乱れていたりすると、脳や体にエネルギーが不足してしまいます。

特に睡眠不足は深刻で、眠れない状態が続くと、脳の回復が不十分になります。その結果、集中力や判断力が低下し、やる気も湧きにくくなるのです。

また、糖質に偏った食事や水分不足も脳機能の低下につながります。体が悲鳴を上げている状態で、無理にやる気を出そうとしても長続きしません。

環境の問題:人間関係や職場環境が合わない

私たちは環境の影響を大きく受ける生き物です。職場の人間関係が良くなかったり、作業スペースが整っていなかったりすると、潜在的なストレスを感じ続けることになります。

特に否定的な人間関係の中では、脳は常に警戒モードになり、創造的な思考や前向きな気持ちが生まれにくくなります。また、騒音や乱雑な環境も集中力を奪い、やる気を低下させる要因です。

環境の問題は自分では気づきにくいことも多く、「なぜかここにいると気分が落ち込む」といった漠然とした違和感として現れることもあります。

目標が曖昧:何のために頑張るのかわからない

明確な目標がないと、やる気は続きません。「なんとなく頑張らないと」という漠然とした思いだけでは、行動を持続させるエネルギーは生まれないのです。

目標が具体的で測定可能なものであれば、達成に向けた小さな一歩が見えやすくなります。例えば「もっときれいになりたい」といった抽象的な目標では、何から始めればいいのかわからず、行動に移せません。行動に移すためには「○ヶ月後に○kg痩せる」など、具体的な指標が必要です。

また、目標が自分の本当の望みと一致していないこともあります。他人の期待や社会的な価値観に合わせた目標では、内発的な動機づけが生まれないため、やる気も続かないのです。

習慣がない:続けるための仕組みができていない

やる気は一時的な感情であり、いつでも湧いてくるものではありません。だからこそ、感情に左右されない習慣化が重要になります。

習慣化されていない行動は、そのたびに意思決定のエネルギーを使います。これが意思決定疲れを引き起こし、日が経つにつれてやる気が低下する原因になるのです。

例えば、「今日はジムに行くべきか迷う」という意思決定を毎回するより、「月水の19時はジムの時間」と習慣化すれば、考える手間が省けます。習慣化により、やる気に頼らず自動的に行動できる仕組みを作ることが大切です。

【場面別】やる気の出し方12選

やる気が出ない状況は人それぞれです。以下では、仕事・家事・勉強など場面別の具体的な対処法をご紹介します。

仕事のやる気が出ない時の対処法

・作業場所を変えてみる

仕事のやる気が出ない時は、環境を変えるだけでも効果があります。いつもの席から会議室や別フロアのスペースに移動するだけで、脳が新鮮な刺激を受け、集中力が高まります。

在宅勤務であれば、部屋を変えたり、カフェに出かけたりするのも良いでしょう。場所の変化は思考のリセットにつながり、新たな視点やアイデアが生まれやすくなります。

・同僚や上司に相談してみる

一人で抱え込まずに、周囲の力を借りることも大切です。同僚や上司に「ここで行き詰まっている」と率直に相談すれば、新たな視点やアドバイスが得られます。

特に他者との対話は、自分では気づかなかった解決策を見つける助けになります。また、誰かに話すことで、自分の考えが整理され、問題が明確になることも多いのです。

・自分が得意なことを活かせる仕事を探す

自分の強みや得意分野を活かせる仕事を意識的に増やしましょう。得意なことは自然とやる気が出やすく、達成感も得られやすいものです。

例えば、データ分析が得意な人は資料作成で数字を扱う部分を担当したり、コミュニケーションが得意な人は打ち合わせの進行役を買って出たりするなど、自分の強みを発揮できる場面を積極的に作りましょう。

家事や片付けのやる気が出ない時の対処法

・音楽をかけながらゲーム感覚で取り組む

家事や片付けは単調になりがちですが、お気に入りの音楽をかけることで気分が上がります。テンポの良い曲を選べば、自然と体が動き出すでしょう。

また、「10分で何個片付けられるか」などゲーム感覚のルールを設けると、退屈な作業も楽しく感じられます。時間を測ったり、回数を数えたりすることで、達成感も味わえるのです。

・10分×3回に分けて少しずつ進める

大きなタスクは小分けにすることで取り組みやすくなります。「全部やらなきゃ」というプレッシャーが、やる気を奪う大きな原因だからです。

例えば「10分だけ片付ける」と決めて取り組み、休憩を入れてからまた10分…と繰り返すだけで、気づけば大きな進捗が生まれます。この小さな成功体験が、次のやる気につながるのです。

・目標達成後のご褒美を決めておく

片付けを終えたら自分へのご褒美を用意しておくことで、モチベーションがアップします。好きな飲み物を楽しむ、ドラマを1話見る、少し昼寝するなど、自分が喜ぶ報酬を設定しましょう。

脳は報酬の期待によって、行動へのやる気が高まるようにできています。ご褒美を設定することで、脳内のドーパミン(快楽物質)が分泌され、行動を促進する効果があるのです。

・片付ける範囲を明確に決めて取り組む

「部屋を片付ける」という曖昧な目標ではなく、具体的な範囲を決めましょう。「本棚の上段だけ整理する」「デスクの引き出しをひとつ片付ける」など、明確な目標にすることが重要です。

範囲を限定することで、達成可能な目標になり、「終わりが見える」安心感が生まれます。これにより、取り組む心理的ハードルが下がり、行動に移しやすくなるのです。

・家族や友人に手伝ってもらう

片付けは一人でするものではないという発想の転換も大切です。家族や友人に手伝ってもらえば、作業がはかどるだけでなく、コミュニケーションの機会にもなります。

特に誰かと一緒に取り組むことで、お互いに励まし合いながら進められるため、モチベーションが維持しやすくなります。また、第三者の目があることで、「必要か不要か」の判断も客観的になりやすいのです。

勉強のやる気が出ない時の対処法

・目標を明確にして勉強の意義を再確認する

勉強のやる気が出ないのは、その先にある目標が見えなくなっているからかもしれません。「なぜ学ぶのか」「学んだ先に何があるのか」を改めて考えてみましょう。

例えば資格試験なら、「取得後のキャリアの可能性」「収入アップの見込み」など、具体的なメリットを書き出してみるのも効果的です。目標が明確になれば、勉強へのモチベーションも自然と高まります。

・インターネットやスマホを遠ざけて集中環境を作る

勉強中の最大の敵は気が散る環境です。特にスマホやSNSは強力な誘惑となり、集中力を奪います。勉強時間中はスマホを別室に置くか、機内モードにするなどの工夫をしましょう。

また、集中のための儀式を作るのも効果的です。例えば、特定の香りのアロマを焚く、集中用のBGMをかける、勉強専用の場所に座るなど、「これから集中モードに入る」という脳への合図を送ることで、スムーズに勉強状態に入れます。

・友達と一緒に勉強して競争心や責任感を持つ

一人だと怠けてしまう人は、仲間と共に学ぶ環境を作りましょう。オンラインでも構いません。誰かと一緒に勉強することで、適度な競争意識や責任感が生まれ、モチベーションが維持しやすくなります。

また、学習進捗の共有も効果的です。「今日は○ページまで終わらせる」と宣言し合い、達成したかどうかを報告し合うだけでも、自己管理能力が高まります。互いの成長を喜び合える仲間がいることで、勉強が苦痛ではなく楽しみになるでしょう。

・学習内容を誰かに教えるつもりで理解を深める

学んだ内容を他者に説明するつもりで勉強すると、理解度が格段に上がります。これは実際に誰かに教えなくても、教える想定で学ぶだけで効果がある手法です。

ノートに説明文を書いたり、音声メモで解説したりするだけでも、受動的な学習から能動的な学習へと切り替わり、記憶の定着度が高まります。

長期的にやる気を維持する5つの習慣

一時的なやる気だけでなく、長く続けるための習慣が重要です。以下では、モチベーションを持続させるための5つの習慣をご紹介します。

目標を小さく分けて定期的に見直す

大きな目標は小さなステップに分割しましょう。「1年後に年収を上げる」という目標よりも、「今月は業界本を3冊読む」「来月は資格の勉強を始める」といった具体的な行動目標の方が取り組みやすくなります。

また、目標は定期的な見直しも重要です。月に一度は進捗を確認し、必要に応じて調整しましょう。状況の変化や自分の成長に合わせて柔軟に目標を更新することで、常に前向きな気持ちを維持できます。

達成したら自分にご褒美をあげる

目標を達成したら、必ず自分を褒める時間を作りましょう。小さな成功体験でも、意識的に喜び、自分へのご褒美を用意することで、脳は「頑張ることは良いことだ」と学習します。

ご褒美は必ずしも物質的なものである必要はありません。達成の喜びを味わう時間、好きな場所への小旅行、特別な食事など、自分が本当に嬉しいと感じることを選びましょう。この正のフィードバックループが、長期的なモチベーション維持の鍵になります。

規則正しい生活リズムを作る

やる気は身体状態に大きく左右されます。質の良い睡眠や規則正しい食事、適度な運動は、脳機能を最適な状態に保つ基盤となります。

特に睡眠は重要で、毎日同じ時間に起床・就寝することで体内時計が整い、エネルギーレベルが安定します。朝日を浴びる、夜はブルーライトを避けるなど、生活習慣の小さな調整が、日中のパフォーマンスに大きく影響するのです。

進捗状況を記録して成長を実感する

毎日の小さな進歩を記録する習慣をつけましょう。日記やアプリなど、形式は何でも構いません。大切なのは、自分の成長の軌跡を目に見える形で残すことです。

人間は日々の小さな変化に気づきにくいものですが、記録を振り返ることで自分の成長を実感できます。「1ヶ月前はここまでできなかった」という気づきが、自己効力感を高め、次へのモチベーションにつながるのです。

失敗しても立ち直れる心の強さを育てる

完璧主義は長続きしません。時には計画が狂うこともあると最初から認識しておきましょう。大切なのは、失敗したときにすぐに立ち直れる心の柔軟性です。

「今日はできなかった」と自分を責めるのではなく、失敗から学ぶ姿勢を持ちましょう。「なぜできなかったのか」「明日はどうすれば良いか」と建設的に考えることで、一時的なつまずきが長期的な挫折につながることを防げます。

やる気は待つものではなく作り出すもの

多くの人は「やる気が出るのを待ってから行動しよう」と考えがちですが、実は逆です。まず行動することで、やる気は後からついてくるのです。

心理学では「行動が感情を生む」という概念があります。例えば、笑顔を作ることで実際に気分が良くなるように、行動を起こすことで内面の変化が生まれるのです。

まずは「5分だけやってみる」という小さな一歩から始めてみてください。

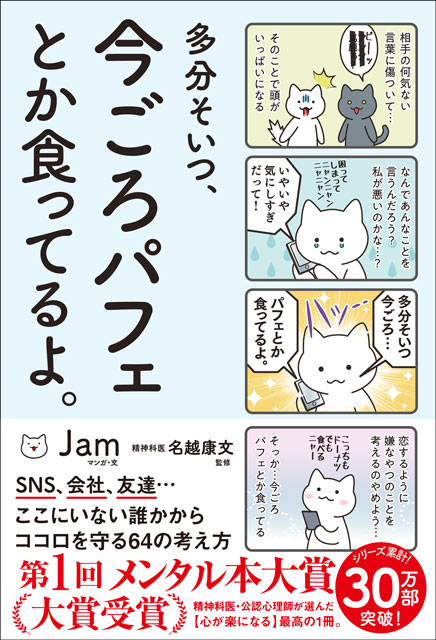

もし精神面のモヤモヤが取れない場合は、『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』という書籍がおすすめです。本書では、心が軽くなる考え方のコツをさまざまな角度から紹介しています。

そうやって考えれば楽になれるんだ!という発見があるので、この本を読めば、思い悩んでいた気持ちが消えていくでしょう。興味がある方は、ぜひ書籍を手に取ってみてください。