「最近、人と話すだけで疲れてしまう…」

「人間関係から逃げ出したいけど、孤独も怖い…」

人と関わるのがしんどいと感じることは、思っている以上に多くの人が抱えている悩みです。

この記事では、人間関係の疲れの根本的な原因から心理状態、そして即効性のある対処法まで詳しく解説します。

この記事を最後まで読めば、自分に合った人間関係の築き方が見えてくるでしょう。ぜひ最後までご覧ください。

目次

人と関わるのがしんどくなる根本的な原因

人と関わるのがしんどくなる原因は人それぞれですが、多くの場合、いくつかの共通したパターンがあります。なぜしんどく感じるのか、その根本的な原因を探ってみましょう。

1. 人の言動や表情に敏感になりすぎている

相手の些細な表情の変化や言葉のニュアンスに過剰に反応してしまうことで、人間関係がしんどくなることがあります。これは生まれもった気質である可能性もあり、特にHSP(Highly Sensitive Person:高感受性者)と呼ばれる特性を持つ人に多く見らる現象です。

HSPの人は、周囲の雰囲気や相手の感情を敏感に察知する能力に優れていますが、その分、情報処理量が多く、脳が疲労しやすいという特徴があります。

「あの人は私のことをどう思っているんだろう」「あの言い方には何か意味があるのかな」と、相手の言動を深く分析しすぎることで、精神的エネルギーを消耗してしまいます。相手の些細な反応に一喜一憂し、自分の感情が振り回されてしまうのです。

2. 過去の人間関係のトラウマが影響している

過去に辛い経験をした場合、その記憶が現在の人間関係にも影響を与えることがあります。昔のいじめや裏切られた経験、家族関係のトラウマなどが、無意識のうちに現在の人間関係に影響しているかもしれません。

例えば、過去に信頼していた人に裏切られた経験があると、新しい関係においても「また裏切られるのではないか」という防衛本能が働き、人との深い関わりを避けるようになります。この防衛反応は自分を守るための自然な反応ですが、健全な人間関係の構築を妨げる原因にもなります。

3. 「どう思われるか」を気にしすぎている

他人からの評価を過度に気にすることも、人間関係がしんどくなる大きな原因です。「嫌われたくない」「批判されたくない」という思いから、常に相手の顔色をうかがい、自分の言動を過剰にコントロールしようとしてしまいます。

このような状態では、本来の自分を抑え込み、相手に合わせようとするため、自然体でいられなくなります。常に「良い人」を演じる疲れから、人との関わり自体がストレスになるのです。

特に自己肯定感が低い人は、他者からの評価に依存しがちで、「自分は認められるべき存在なのか」という根本的な不安を抱えています。この不安から、人と関わるたびに緊張し、他者の視線や言葉に過敏に反応して心身が消耗していくのです。

4. 他人と自分を比べて落ち込んでいる

現代社会では、特にSNSの影響で他者と自分を比較する機会が増えています。友人や知人の「輝かしい日常」を見ることで、自分の生活や能力に劣等感を抱き、自己肯定感が低下することもあるでしょう。

SNSでは多くの人が良い面だけを切り取って発信しているにもかかわらず、それを現実のすべてと捉えてしまい、「自分だけがうまくいっていない」と感じてしまうのです。

このような比較は、人と会うことへの不安や劣等感を強め、「また自分の不出来さを感じるのではないか」という恐れから、人との交流を避けるようになります。

5. 単純に体力・気力が落ちている

体調不良や疲労が蓄積していると、通常なら楽しめるはずの人との交流も負担に感じるようになります。睡眠不足やストレス、栄養バランスの乱れなどの身体的要因は、精神的な余裕をなくす原因のひとつです。

特に長時間労働や過密スケジュールで自分の時間が確保できていない場合、心身のリフレッシュができず、人との関わりに必要なエネルギーが枯渇してしまいます。これはただの疲れと思われがちですが、放置すると深刻な心身の不調につながることもあります。

また、体力や気力の低下は集中力や記憶力にも影響します。

会話についていけなかったり、適切な反応ができなかったりすることで、さらに人間関係に対するストレスが増大する悪循環の落とし穴に陥ることもあるので、注意が必要です。

「人と関わるのがしんどい」が示す可能性のある心理状態

人との関わりがしんどいと感じることが続くと、それは単なる一時的な疲れではなく、何らかの心理的な問題が起きているかもしれません。以下では主な症状を解説します。

1. うつ病の可能性

人との交流を避けたい、疲れやすいという症状は、うつ病のサインかもしれません。うつ病では、以前は楽しめていた活動への興味や喜びが失われ、人との関わりもエネルギーを消耗する行為に感じられるようになります。

うつ病の主な症状は、以下の通りです。

- 気分の落ち込みが続く

- 何事にも興味や関心が持てない

- 疲れやすく集中力が低下する

- 睡眠障害(不眠または過眠)

- 食欲の変化(増加または減少)

- 自分を責める

- 価値がないと感じる

これらの症状が2週間以上続く場合は、専門家への相談を検討する必要があるでしょう。

2. 人前で緊張する社会不安障害の可能性

人と関わるのがしんどいと感じる背景には、社会不安障害(社交不安障害)という状態があるかもしれません。これは、人前で恥ずかしい思いをしたり、否定的に評価されたりすることへの強い不安や恐怖を特徴とする障害です。

社会不安障害の人は、人前で話すときや初対面の人と会うときなど、社会的な状況で過剰な不安や緊張を感じます。「自分の緊張や赤面が相手に気づかれるのではないか」という不安から、さらに症状が悪化するという不安の悪循環に陥りやすくなるのが難点です。

重度の場合、人との交流を完全に避けるようになることもあります。

3. 発達障害の特性が関係している可能性

対人関係の困難さは、自閉スペクトラム症(ASD)やADHD(注意欠如・多動症)などの発達障害の特性と関連していることもあります。これらの障害は生まれつきの脳の特性によるもので、社会的なコミュニケーションや対人関係に独特の困難さをもたらします。

自閉スペクトラム症の場合、非言語コミュニケーション(表情、身振り)の理解が難しい、相手の立場に立って考えることが苦手などの特徴があります。

ADHDの場合は、集中力の持続が難しい、落ち着きがない、順番待ちや我慢が苦手といった特性があります。これらの特性があると、一般的な社会的な場面でのルールや期待に応えることが難しく、その結果として対人関係にストレスを感じやすくなります。

4. 専門家に相談した方がよいサインとは

人との関わりがしんどいと感じる状態が長期間続き、日常生活に支障をきたす場合は、専門家に相談することを検討しましょう。以下のようなサインがある場合は、心理カウンセラーや精神科医などの専門家の助けを求めることをおすすめします。

- 人との交流を完全に避けるようになった

- 不安や恐怖のために外出できない

- 孤独感や絶望感が強い

- 日常的な活動(仕事や学業)に支障が出ている

- 自傷行為や自殺念慮がある

- アルコールや薬物に頼るようになった

心の問題は、早期に適切な対応をすることで改善する可能性が高まります。自分一人で抱え込まず、専門家の力を借りることも大切です。

人と関わる際のストレスを軽減する対処法

こちらでは、人間関係のストレスを即座に軽減するための実践的な方法を紹介します。これらは日常生活の中ですぐに取り入れられる対処法なので、ぜひ試してみてください。

1. 意識的に「一人の時間」を作る

人との関わりでエネルギーを消費したら、それを回復する時間が必要です。特に内向的な性格の人やHSPの人は、一人の時間を通じてエネルギーを充電します。一人の時間を確保することは、わがままではなく自己ケアの一環として捉えましょう。

例えば、週に1日は予定を入れない「自分の日」を作ったり、朝30分早く起きて静かな時間を過ごしたりと、日常の中に小さな一人時間を意識的に取り入れることが大切です。

また、入浴時間を少し長めにとってリラックスしたり、自然の中を一人で散歩することも効果的。一人の時間を「怠けている」と罪悪感を持たずに、心身の回復に必要な時間として大切にしましょう。適切に一人時間を取ることで、人と関わる際の余裕が生まれます。

2. 無理な誘いには「NO」と言える関係を築く

自分の限界を超えた付き合いは、人間関係のストレスを増大させます。自分の心と体のサインに敏感になり、無理をせず断る勇気を持つことも大切です。

上手な断り方としては、以下のようなものがあります

- 理由を簡潔に伝え、可能であれば代替案を提案する

例:「今日は難しいけど、来週ならできる」など - 感謝の気持ちを伝えてから断る

例:「誘ってくれてありがとう。でもその日は予定が入っている」など

事前に断り文句を用意しておくと、いざというときにスムーズに断れるでしょう。

断ることで関係が悪くなると不安に思うかもしれませんが、自分の限界を尊重できる関係こそが長続きする健全な関係です。相手があなたの断りを受け入れられないなら、その関係性自体を見直す必要があるかもしれません。

3. SNSから定期的に離れる時間を作る

SNSなどで、常に他者の生活や意見を見ることで、比較によるストレスが生じやすくなります。

SNSとの健全な距離感を保つためには、特定の時間帯(就寝前や起床直後)はSNSを見ない習慣をつけたり、週末や休日に「デジタルデトックス」の日を設けるといった工夫が効果的です。また、通知をオフにして、自分から見に行く習慣にすることで、SNSに振り回される時間を減らせます。

加えて、フォローする人やアカウントを定期的に整理することも重要です。ネガティブな気持ちになるアカウントはミュートやフォロー解除するなど、自分の心の健康を優先する選択をしましょう。

SNSから離れることで、現実の自分の生活に集中し、オンラインでの比較や評価から解放されることができます。

4. 呼吸に集中して「今」に意識を向ける

人間関係のストレスを感じたときは、マインドフルネスの技法を活用して、心を落ち着けることが可能です。特に呼吸に集中することは、不安や緊張を和らげる即効性のある方法です。

簡単な呼吸法は、以下の通りです

- ゆっくりと鼻から4秒かけて息を吸う

- 2秒間息を止める

- 口から6秒かけてゆっくりと息を吐く

- 上記のリズムを5回程度繰り返す。

この呼吸法は、人と会う前や緊張する場面で実践することで、リラックスした状態で人と関わることができます。日常的に練習しておくと、必要なときにすぐに活用できるようになるので、ぜひ試してみてください。

5. 気にしなくていいことは「スルー」する練習をする

特に敏感な人は、些細なことも見逃さずに反応してしまいがちですが、すべてに反応するとエネルギーを消耗してしまいます。

スルースキルを身につけるためには、「これは自分が関わるべきことか」と自問したり、相手の言動を「テレビ画面の向こうの人」と思ってみるという心理的距離の取り方が効果的です。

また、「この出来事は1年後も覚えているだろうか」と考えることで、その重要性を相対化できます。

自分にとって本当に大切な人や価値観を明確にすることで、エネルギーを注ぐべきことと手放すべきことの区別がつきやすくなります。スルースキルは練習で向上するので、日常の小さな場面から始めてみましょう。

適度な距離感を持って、自分らしく生きよう

人間関係の悩みは尽きないものですが、自分に合った距離感と関わり方を見つけることで、ストレスを最小限に抑えることができます。

人とのつながりは人生を豊かにする大切な要素ですが、それが自分自身を犠牲にするものであってはなりません。自分の特性や限界を理解し、尊重することから始めましょう。

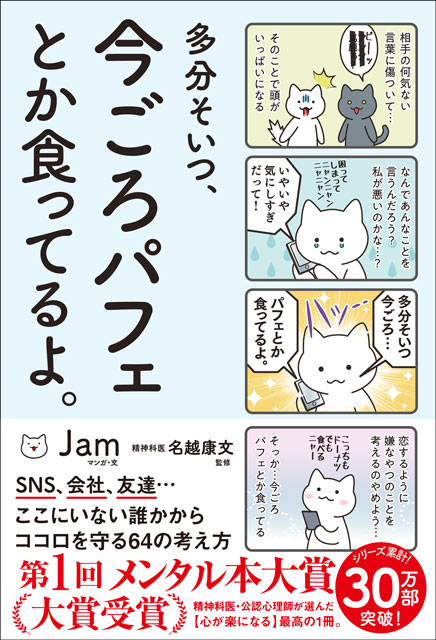

Jam氏の著『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』では、心が軽くなる考え方のコツをさまざまな角度から紹介しています。

そうやって考えれば楽になれるんだ!という発見があるので、この本を読めば、思い悩んでいた気持ちが消えていくでしょう。興味がある方は、ぜひ書籍を手に取ってみてください。