プライドが高い人を見て、なぜそんなにプライドが高くなるのだろうと思ったことはありませんか?プライドの高さには、その人の育った環境が大きく影響している場合があります。

とはいえ、上から目線で接してきたり、謝ってくれなかったりするとモヤモヤしてしまいます。プライドが高い人とうまく付き合っていく方法はあるのでしょうか?

この記事では、プライドが高くなる原因からうまく付き合っていく方法まで紹介します。プライドが高い人の心理的背景を少しでも理解できれば、関わり方が見えてくるはずです。ぜひ最後まで読んで、ストレスの少ない人間関係を築くヒントをつかんでください。

目次

プライドが高い人の特徴

プライドが高い人の特徴を見ていきましょう。

他人を見下している

プライドが高い人は、他人を見下す傾向があります。他人を見下すことで、自分の優位性を保とうするのです。その根底には、自分に自信がない・劣等感を抱いているという心理が隠されている場合があります。他人を自分より下に位置づけることで、相対的に自分の価値を高めようとしているのです。

このため、自分より能力が低いと判断した相手には横柄な態度を取ることがあります。また、他人の意見やアドバイスを聞き入れず、「自分の方が正しい」と信じて疑いません。このような態度は、周囲からの反感を買やすく、孤立を招くこともあります。

謝らない

プライドが高い人は、自分の非を認めることが苦手で、なかなか謝りません。謝ることは自分の負けを認めることだと考えるからです。自分の過ちを認めることで、自分の価値が下がると感じているのです。

明らかに自分に非がある場合でも、言い訳をしたり、責任転嫁したりし始めます。謝罪の言葉を口にしても、心から反省している様子が見られないと感じるかもしれません。このような態度は、人間関係を悪化させる原因となっています。

自分の意見を曲げない

プライドが高い人は、自分の意見を絶対に曲げない頑固な一面を持っています。自分の意見がつねに正しいと信じているため、他人の意見に耳を傾けません。

自分の意見を曲げることは、自分の弱さを認めることだと考えています。そのため、たとえ間違っていると気づいても、意地を張って自分の意見を押し通そうとします。周りからアドバイスされても、「自分はこれでいい」と突っぱねてしまうのです。

自慢話が多い

プライドが高い人は、自分の成功体験や能力をアピールする自慢話が多い傾向があります。自慢話をすることで周囲から認められたい、尊敬されたいという欲求を満たそうとします。

これは自分に自信がないことによって生じる行動です。他人からの評価を過剰に気にしているため、自分の優れた点を積極的にアピールすることで、周囲からの承認を得ようとするのです。

本人は認めてもらいたい一心ですが、周囲からは「自慢ばかりで嫌な人」と思われ、敬遠されやすくなります。

プライドの高さと育ちの関係性

プライドの高さは、生まれ持った性格だけでなく、育った環境も大きく影響すると言われています。ここでは、プライドが高くなる可能性のある育ち方の特徴を5つ紹介します。

- 過保護や過干渉で子どものころから失敗経験がない

- 親自身のプライドが高い

- 兄弟姉妹との比較

- 厳しすぎる家庭環境

- 条件付きでしか愛情を示されない環境

次から詳しくみていきましょう。

過保護や過干渉で子どものころから失敗経験がない

過保護や過干渉な環境で育つと、プライドが高くなることがあります。親が子どもの失敗を先回りして防いでしまうので、子どもは失敗から学ぶ機会を失い、自己肯定感が育ちにくくなるのです。

失敗を経験しないと自分の至らない点や改善点に気づきにくくなります。また、親が何でもやってくれるため自分で問題を解決する能力が育たず、自信を持つことができません。その結果、傷つくことを恐れてプライドが高くなり、他人からの指摘を受け入れられなくなるのです。

このように育つと、「自分は失敗しない」「自分は特別」というような誤った認識を持ってしまう可能性があるのです。

親自身のプライドが高い

親自身のプライドが高い場合、子どももその影響を受けてプライドが高くなることがあります。親がプライドの高い言動を日常的にしていると、子どもはそれを模倣し、プライドが高いことが当たり前だと認識するのです。

子どもは、親の言動を見て育ちます。親が他人を見下したり、自分の非を認めなかったりする姿を見ていると、子どもも同じような考え方や行動パターンを身につけてしまいます。

子どもは「プライドを高く持つことが正しい」と誤解し、自己中心的な考え方を持つようになる可能性があります。

兄弟姉妹との比較

つねに兄弟姉妹と比較されることで、劣等感や競争心が芽生え、自分を守るためにプライドが高くなることがあります。比較されると、「自分は劣っている」「自分は認められていない」と感じやすくなります。

その劣等感を打ち消すために自分を強く見せようとし、プライドが高くなることがあるのです。また、兄弟姉妹に負けたくないという競争心から、自分の優位性を主張するようになることもあります。

兄弟姉妹の成績や能力を比較され、優劣をつけられるような環境で育っていると、子どもはつねに他人と自分を比較するようになり、自己肯定感を持ちにくくなります。

厳しすぎる家庭環境

親からいつも完璧を求められ、失敗が許されない環境では、自己防衛本能が働きプライドが高くなることがあります。

厳しすぎる家庭では、子どもはつねに親の期待に応えようと努力します。しかし、期待に応えられないと厳しく叱られたり、罰を受けたりするのです。そのため、子どもはどんな犠牲を払っても成功しなければならないという強迫観念を持つようになります。

失敗を恐れて自分の弱さを見せられなくなり、プライドを高く保つことで自分を守ろうとします。

条件付きでしか愛情を示されない環境

親から無条件の愛情を受けられないと、子どもは愛情を得るために親の期待に応えようと必死になり、プライドが高くなることがあります。

子どもは親から愛されたい、認められたいという欲求を持っています。しかし、親が「良い成績を取ったら」「言うことを聞いたら」など、条件付きでしか愛情を示さない場合、子どもは愛情を得るために親の顔色をうかがい、期待に応えようとするのです。

その結果、自分の気持ちを抑え込み、無理をしてでも良い子を演じようとし、プライドが高くなってしまいます。ありのままの自分では愛されないと感じ、自己肯定感を育むことができなくなるのです。

プライドが高い人との上手な付き合い方

ここからは、プライドが高い人との上手な付き合い方を解説していきます。

適度な距離感を保つ

プライドが高い人とは、適度な距離感を保つことが大切です。深入りしすぎず、一定の距離を保つことで衝突を避け、良好な関係を維持しやすくなります。

親密になりすぎると、意見の衝突や相手からのマウンティングを受ける可能性が高まります。プライドが高い人は、自分の領域に踏み込まれることを嫌う傾向があるからです。そのため、適度な距離を保ち、相手のパーソナルスペースを尊重することが重要です。

冷静に対応する

プライドが高い人に対しては、感情的にならず、冷静に対応することが重要です。感情的に反論したり言い返したりすると、事態を悪化させる可能性があります。冷静さを保ち、落ち着いて対応しましょう。

プライドが高い人は自分の意見を否定されたり批判されたりすると、過剰に反応する傾向があります。感情的に言い返すとさらに反発し、関係が悪化する可能性があります。冷静に対応することで、相手の感情を刺激せず、建設的な対話を促すことができます。

相手の意見に反論するのではなく、質問をして相手の考えを深く理解しようとするとよいでしょう。「そういう考え方もある」と受け流すことができれば、良好な関係でいられるはずです。

褒め言葉を効果的に使う

プライドが高い人は承認欲求が強い傾向があるため、褒め言葉を効果的に使うことが有効です。プライドが高い人は、他人からの評価を気にします。褒められることで自分の価値を認められたと感じ満足感を得ます。

そのため、褒め言葉は相手との関係を良好に保つための有効な手段となります。良いところや才能を具体的に褒めたり、努力や成果を認めてあげると良いでしょう。ただし、お世辞や過剰な褒め言葉は逆効果になる場合があるため、注意が必要です。

相手を変えようとしない

プライドが高い人に限らず、他人を変えることは不可能です。相手を変えようとするのではなく、相手の性格を受け入れ、上手く付き合う方法を模索する方がうまくいきます。

とくにプライドの高さはその人の性格や育ち、価値観に深く根ざしているため、簡単に変えることはできません。無理に変えようとすると相手は反発し、関係が悪化する可能性があります。相手を変えることにエネルギーを注ぐよりも、相手の性格を理解し受け入れることに重点を置く方が建設的です。

相手を変えるより自分が変わる方が簡単です。プライドの高さも個性だと割り切って受け入れてみましょう。相手を変えようとしないことで、余分なストレスを軽減できます。

相手を変えようとせず、自分の考え方を変えてみよう

プライドの高い人といると、モヤモヤした気持ちになることがあるかもしれません。しかし、他人を変えることはできないもの。そうではなく、自分の考え方を変えてみるとモヤモヤした気持ちが晴れ、心が楽になって相手のプライドの高さが気にならなくなるかもしれません。

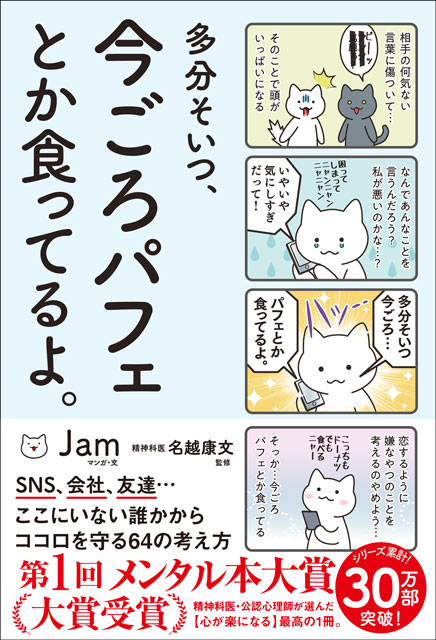

Jam著『多分そいつ、今ごろパフェとか食ってるよ。』では、悩みが消えるような考え方のコツを紹介しています。プライドが高い人との関係だけでなく、生きていると背負いやすい悩みを、考え方一つで消すことができるかもしれません。

ぜひこの本を読んで、さまざまな悩みやモヤモヤした気持ちをスッキリさせましょう。